研究

研究は研究室における中心的な活動で、研究室に配属されると、この活動に最も時間と労力を費やすことになります。私たちの研究室では、卒業研究(卒研)、修士論文・博士論文の研究、ポスドクの研究へと段階的にレベルが上がっていきます。卒研から修士論文の研究、修士から博士論文の研究は継続が可能ですので、研究室に残ることで、自然と高度なレベルに研究を到達させることができる仕組みになっています。

研究は研究室における中心的な活動で、研究室に配属されると、この活動に最も時間と労力を費やすことになります。私たちの研究室では、卒業研究(卒研)、修士論文・博士論文の研究、ポスドクの研究へと段階的にレベルが上がっていきます。卒研から修士論文の研究、修士から博士論文の研究は継続が可能ですので、研究室に残ることで、自然と高度なレベルに研究を到達させることができる仕組みになっています。卒研のテーマは研究室配属後に相談のうえ決めます。通常、3年生の3月の中旬ごろに決まり、4年生の4月から研究が本格的に始動します。大学院から入学した方の場合は、入学希望の打診のあった段階から研究テーマを相談し、入学後からすぐに研究を開始します。

斉藤研究室で活動する上で重要なのは、メンバー各自が「独立した研究テーマに基づいて、実験を計画し、データを解析し、発表する」という研究室の方針を理解することです。研究室では、自らが考えて研究を行う上での方法論や論理を構築することが高く評価されます。分子生物学・生化学を基盤として細胞や個体の成り立ちを研究することに興味のある方にとっては、やりがいのある研究テーマが盛りだくさんです。自分を成長させたい気持ちが強い方にとっては良い環境といえます。

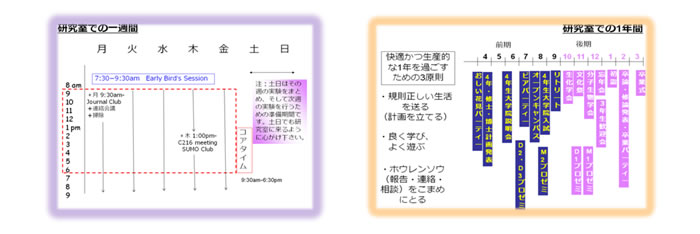

研究室での1日、1週間、1年

斉藤研では「9時半までには研究室に来る」というルール以外は、メンバーの生活を規定する規則は特にありません。

C216ミーティング & 個別ミーティング

現在は2つのグループに分かれて2週間から3週間に一回の割合で、実験の経過報告会を行っています。ミーティングが行われる部屋の名前からC216ミーティングと呼ばれています。また、これとは別に、斉藤とメンバーが個別に行う個別ミーティングも頻繁に行われています。研究発表

研究室内での研究発表会に加え、卒論発表会、修士論文発表会、博士論文発表会、プロジェクトゼミナール、国内あるいは国外の学会・カンファレンスでの発表など、研究発表の場は数多くあります。当然、本番の発表会の前には練習・予行も行いますので、このような訓練や活動により、質の高いプレゼン能力が養われます。加えて、発表時における考え方の異なる研究者とのディスカッションにより、高度なコミュニケーション能力が育まれます。また、研究発表には、論文という紙媒体を通じて研究成果を世に問うやり方もあります。論文発表は口頭での発表よりも、より緻密な論理と精緻な実験結果を構築しなければなりませんので、通常、かなりの長い時間がかかる作業になります。博士課程に進む方が博士号を取得するためには、論文発表が必須です。いずれにしましても、こうした研究成果の発表活動を通じ、研究から得た新しい情報を外部に向けて発信することになります。研究成果を発表することで、他の研究者から思ってもみなかった質問や意見を受けたり、共同研究が始まったりします。研究発表を通じて、メンバーと研究室の個性や能力、実力が外からきちんと見えるようにして、外部からきちんと評価を受けることが重要です。